楽器を演奏したり音楽を聴いたりする中で、「基準音」という言葉を耳にしたことはありませんか? ピアノやオーケストラのチューニングで使われる音のことですが、実はこの基準音には「440Hz」と「442Hz」という2つの周波数があり、どちらを使うかで音の響きや印象が変わるのです。

「そもそも基準音って何?」「なぜ440Hzだけじゃなく442Hzもあるの?」と気になっている方も多いでしょう。結論を先にお伝えすると、440Hzと442Hzにはそれぞれ歴史や目的があり、今は442Hzが多くの演奏現場で選ばれる理由があります。

この記事では、基準音の基本から440Hzと442Hzの違い、さらに「なぜ今442Hzが流行しているのか」までをわかりやすく解説します。知っておくと、音楽を聴くときも演奏するときも少し世界が広がって感じられるはずです。

基準音とは?初心者にもわかりやすく解説

基準音の基本的な意味

基準音とは、全員が同じ高さに合わせるための“物差し”のような音で、もっとも一般的にはピッチA(ラ)の周波数を指します。例えば「A=440Hz」と設定すれば、その高さを起点に他の音の高さも決まっていきます。音叉やチューナーアプリ、調律されたピアノのAの音が、この基準音の役割を果たします。

基準音が使われる場面(楽器・合奏・チューニング)

独奏でも合奏でも、演奏前には楽器を基準音に合わせます。オーケストラではオーボエのAの音に合わせ、吹奏楽やバンドでは電子チューナーやキーボードのAに合わせることが多く、レコーディングや配信制作でも同様に基準音を統一して録音やミックスを行います。

基準音周波数と音楽の関係

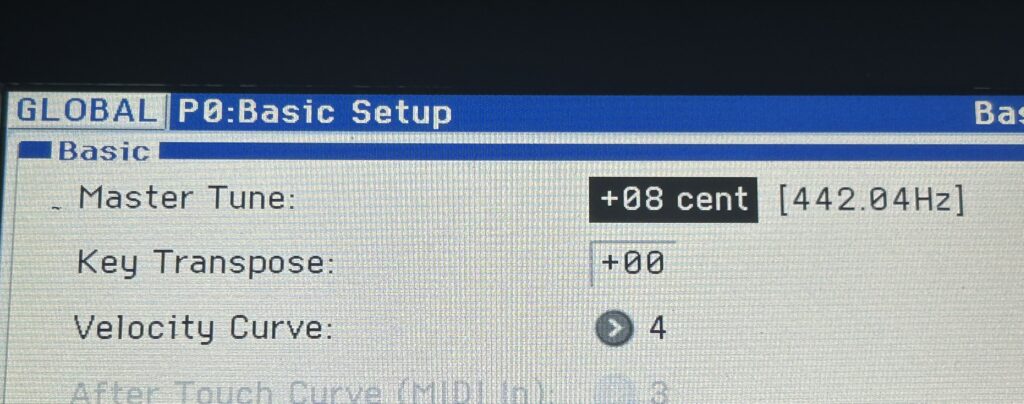

基準音の周波数が変わると、音階全体が等比で上下にシフトします。440Hzと442Hzの差は約8セントで、人の耳には「別の音名」に聞こえるほどではないものの、明るさや張り、前に出る感じがわずかに変化します。この小さな差がアンサンブルの印象を左右するため、現場では選択が重視されます。

基準音 440Hzの特徴

440Hzが標準とされてきた理由

長く世界の標準として広く採用されてきたのがA=440Hzです。教育現場や放送・レコーディングでの統一が進み、ジャンルや地域を越えて合奏がしやすいという実務的なメリットが評価されてきました。

国際的に採用された歴史的背景

20世紀に入り、各地域でばらばらだったピッチを統一する流れが強まり、規格としてA=440Hzが整備されました。標準が共有されたことで、国や団体をまたぐ演奏・制作の互換性が大きく向上しました。

440Hzを使うメリットとデメリット

広範な現場で通用し、チューナーやサンプル音源の初期設定とも相性がよい点が利点です。一方で、ホールの条件や合奏の方向性によっては、もう少し明るさや抜け感がほしいと感じる場合があり、そのときに442Hzが選択肢になります。

基準音 442Hzの特徴

442Hzが選ばれるようになったきっかけ

実演の場では、客席に届く明瞭さや輝きを求めて、基準音をわずかに高めに設定する動きが広がりました。現代の楽器設計や演奏環境、気温・湿度による実測のピッチ傾向なども重なり、A=442Hzを採用する現場が増えています。

442Hzの響きと演奏上の違い

440Hzに比べて約8セント高く、音の輪郭がきりっと感じられ、エネルギー感や張りが出やすくなります。弦楽器ではわずかな張力の変化が合奏の集中感につながり、管楽器では音程の座り方が実演環境に馴染むと感じられることがあります。ただし固定ピッチの楽器(ピアノなど)と合わせる場合は、同じ基準音に統一することが不可欠です。

442Hzを好む音楽ジャンルや演奏団体

シンフォニーオーケストラや吹奏楽、コンサートピアノの現場で442Hzが採用される例が増えています。作品や会場の響き、指揮者の方針によっては、さらに微調整されることもあります。

基準音 440Hzと442Hzの違いを徹底比較

音の響き・明るさの違い

わずか8セントの差でも、合奏では印象が変わります。440Hzは落ち着いた標準的な響き、442Hzは明るく前に出る傾向があり、同じ曲でもテンション感が少し変化します。聴き手には「なんとなく華やか」「やや柔らかい」といった全体の雰囲気の差として伝わります。

演奏環境(ホール・楽器)による使い分け

残響が豊かな大ホールや、強い音量が集まる編成では、442Hzの明瞭さが効果的に働く場合があります。逆に室内楽や教育現場、録音での基準統一を優先する場合には、440Hzの利便性が勝ることも多く、楽器の設計や気候条件も判断材料になります。

どちらを選ぶべきか?演奏家の視点から

最優先は「全員同じ基準に合わせること」です。ピアノや打楽器のような固定ピッチ楽器があるなら、その楽器の調律に合わせます。合奏の目的やレパートリー、会場の響きを踏まえて、指揮者やコンサートマスターが方針を示し、全員で共有するのが理想です。

なぜ今442Hzが流行しているのか

音楽教育やオーケストラでの採用増加

演奏現場での成功体験が教育現場にも波及し、学生の段階から442Hzに触れる機会が増えています。製品側の対応やチューナー設定の普及も相まって、442Hzが自然な選択肢として受け入れられています。

聴衆に与える印象の変化

同じ演奏でも、わずかに高い基準音は音像の輪郭をくっきり感じさせ、華やかさや推進力を演出します。大編成やダイナミックな作品では、この差が全体の印象に積極的に働くことがあります。

現代音楽シーンのトレンドと今後の展望

配信や国際的な交流が当たり前になったいま、現場ごとに最適な基準音を選ぶ柔軟性が高まっています。442Hzの存在感は続きつつも、440Hzの普遍的な利便性も揺らぎません。今後は「作品・会場・編成」で使い分ける時代が標準化していくでしょう。

基準音を理解すると音楽がもっと楽しくなる

音楽を聴くときの視点が広がる

コンサートでのアナウンスやプログラム、ピアノの調律表示などから基準音に気づけると、同じ楽曲でも会場による響きの違いを意識して楽しめます。録音と実演で印象が異なる理由も腑に落ちやすくなります。

演奏で役立つ基準音の知識

練習のときはチューナーのAを440Hzまたは442Hzに設定し、合奏と同じ前提で耳を育てると本番での安定感が高まります。合わせる相手に固定ピッチ楽器がある場合は、必ずその基準音を確認してから準備するとよい結果につながります。

初心者でも簡単にできる基準音の体感方法

チューナーアプリやキーボードのトーンジェネレーターでA=440Hzを鳴らし、続けてA=442Hzを鳴らして聴き比べてみてください。ハミングで合わせると、約8セントの差が作る張りや明るさの違いを体で実感できます。DAWをお持ちなら、曲全体をおよそ+8セントだけシフトして、雰囲気の変化を確認するのも有効です。

基準音は「ただの数値」ではなく、音楽の表情を左右する大切な設計図です。440Hzと442Hzを理解し、目的に応じて賢く使い分けることで、聴く楽しみも演奏の質も、確実に一段深まります。