ヘルプマーク、あなたは正しく理解していますか?

街中や電車内で、赤地に白い十字とハートマークが描かれた「ヘルプマーク」を見かけたことはありますか?もしかしたら、「なんとなく知っているけれど、詳しくは知らない」「障害のある人がつけるものでしょ?」と思っている方もいるかもしれません。

しかし、その認識は間違っているかもしれません。ヘルプマークは、外見では分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲にサポートを求めるための大切なマークです。

この記事では、ヘルプマークに関する正しい知識と、見かけたときに私たちにできることをお伝えします。ヘルプマークへの理解を深め、誰もが安心して暮らせる社会を一緒に作っていきましょう。

ヘルプマークの基本情報

ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方が、周囲にサポートを求めるためのマークです。2012年に東京都で作成され、現在は全国に広がっています。

もらうための方法

ヘルプマークは、都道府県や政令指定都市の窓口で配布されています。配布場所は、自治体のウェブサイトなどで確認できます。基本的には、申請書などの提出は不要で、口頭で申し出るだけで受け取ることができます。

障害者手帳などとの違い

ヘルプマークは、障害者手帳のように法的な根拠を持つものではありません。障害者手帳は、各種福祉サービスを受けるために必要なものですが、ヘルプマークは、日常生活での困りごとを周囲に伝え、援助を得やすくするためのものです。

公共的なサービスとしての位置付け

ヘルプマークは、各自治体が主体となって普及を進めている公共的なサービスです。自治体によっては、ヘルプマークに関する相談窓口を設置したり、公共交通機関での啓発活動を行うなど、様々な取り組みを行っています。

ヘルプマークに関する誤解と正しい知識

ヘルプマークについて、よく耳にする誤解と、正しい知識をいくつかご紹介します。

「ヘルプマークは障害のある方だけのものでしょう?」

いいえ、そうではありません。ヘルプマークは、病気やけがなどで援助や配慮が必要な方、例えば、妊娠初期の方や、内部疾患の方、高齢者の方など、外見からは分かりにくいけれどサポートが必要な方が対象です。

「ヘルプマークを持っている人は、優先席に必ず座れるの?」

これも誤解です。優先席は、高齢者や障害のある方、妊娠している方などが優先的に利用できる席ですが、ヘルプマークを持っているからといって、必ず座れるわけではありません。

「ヘルプマークを見ても、何をすればいいか分からない」

そんなことはありません。困っている様子の方を見かけたら、「何かお手伝いできることはありますか?」と声をかけてみてください。その一言が、相手の方にとって大きな助けになることがあります。

ヘルプマークに関する誤解は、偏見や心無い言葉につながり、ヘルプマークを必要とする人を深く傷つけることがあります。正しい知識を持ち、思いやりの気持ちを持って接することが大切です。

私(筆者)とヘルプマーク

じつは私もヘルプマークを持っています。

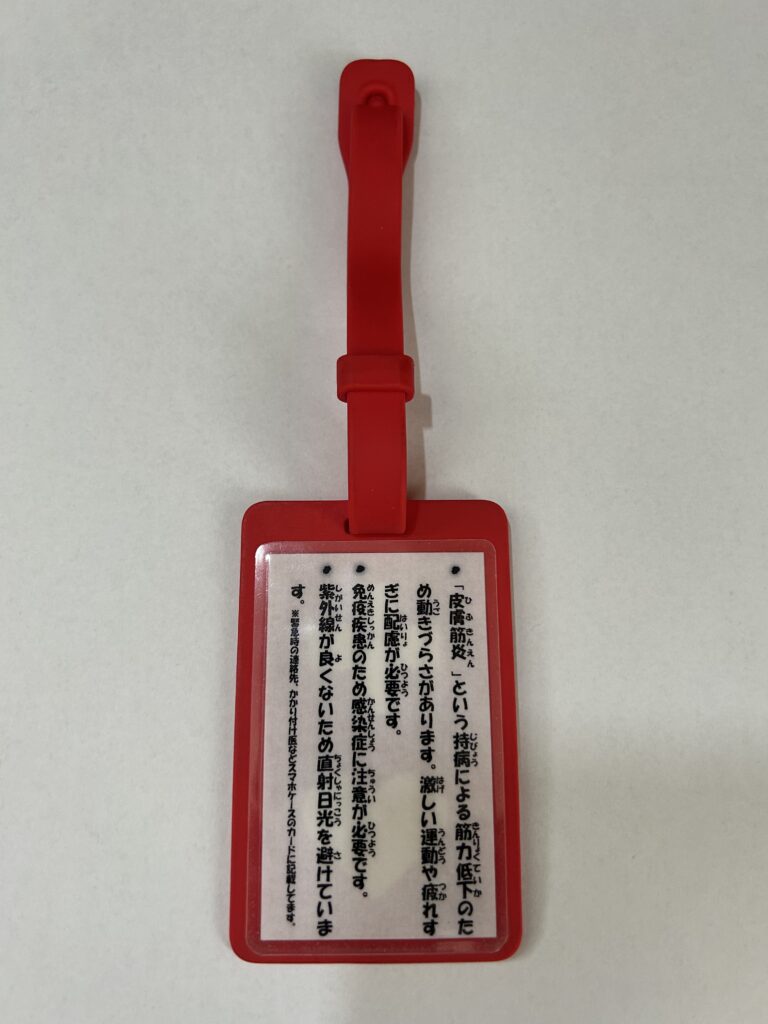

私には皮膚筋炎(多発性筋炎)という病気があります。膠原病の一種で皮膚や全身の筋肉が炎症を起こし、痛みを伴い筋肉が破壊されるのが主な症状です。原因不明の難病ですが、適切なステロイド投与で体調を管理すれば通常の生活を送ることも可能で、なかには数年で寛解できる方もいるということです。

私の場合、皮膚症状のほかは慢性的な筋肉痛や筋疲労、特に下半身の筋力低下がなかなか改善できず、階段の昇り降りや立ったり座ったりという動作が難しいです。平坦な場所でも長時間の外出や歩行時には杖の助けが必要な時もあります。

見た目には健常者と変わらないのですがやはりこのような不具合があるせいで、その場の状況によっては周りの方にご迷惑や不快な思いをさせてしまうこともあるでしょう。そんなとき助けてもらおうとは思わないまでも、少なくとも事情を理解していただけるようにヘルプマークを携帯するようになりました。

私はヘルプマークの裏側に自分の抱えている病気についての説明や、緊急時の連絡先などを記載して貼っています。万が一外出先で動けなくなったり何か不測の事態があった時には、これを見て助けてもらえるようにしています。

ヘルプマークを必要とする人は?

ヘルプマークを必要とする人は、外見からは分からなくても、日常生活で様々な困難を抱えています。

- 義足や人工関節を使用している方:長時間立っていることや、階段の昇り降りが困難な場合があります。

- 内部障がいや難病の方:疲れやすさや体調不良などにより、周囲の配慮が必要な場合があります。

- 妊娠初期の方:つわりや体調の変化により、無理をすることが難しい場合があります。

これらの他にも、様々な理由でヘルプマークを必要としている人がいます。外見だけで判断せず、困っている様子の人を見かけたら、声をかける勇気を持ちましょう。

ヘルプマークを見かけたときの対応

電車内や公共施設などでヘルプマークを見かけたときは、以下の点に配慮しましょう。

- 電車内: 席を譲ったり、荷物を持つなどのサポートをしましょう。

- 公共施設: 道案内や、困りごとの聞き取りなど、できる範囲でサポートしましょう。

- 困っている様子の場合: 「何かお手伝いできることはありますか?」と声をかけ、必要なサポートを行いましょう。

- 緊急時: 周囲の人と協力して救急車を呼ぶなど、適切な対応を取りましょう。

大切なのは、「何かできることはないか」という思いやりの気持ちを持つことです。

ヘルプマークを広めるために私たちができること

ヘルプマークを必要とする人が安心して暮らせる社会を作るために、私たち一人ひとりができることがあります。

- 正しい知識の共有: SNSなどを活用して、ヘルプマークに関する正しい情報を広めましょう。

- 家族や友人との対話: ヘルプマークについて話し合い、理解を深めましょう。

- 思いやりの気持ち: 困っている人を見かけたら、積極的に声をかけ、サポートしましょう。

- 適切な距離感: ヘルプマークを持っている人の中には、自立するために自分でできることは自分でやりたいと考えている人もいます。過剰なサポートは、かえって負担になることも。温かい目で見守ることも、大切なサポートです。

まとめ:ヘルプマークは「思いやりのパスマーク」

ヘルプマークは、助け合いの気持ちを表す「思いやりのパスマーク」です。ヘルプマークへの理解と配慮を広げ、誰もが安心して暮らせる社会を共に作っていきましょう。

参考資料

- 東京都福祉保健局 ヘルプマークについて:ヘルプマークについて – 東京都福祉保健局

- 各都道府県、各政令指定都市のヘルプマークに関する情報:お住いの地域の「都道府県名 ヘルプマーク」で検索すると、詳細な情報が確認できます。

- 熊本県:ヘルプマークの交付を開始しました! – 熊本県ホームページ

- 富山県魚津市:ヘルプマークをご存知ですか – 魚津市

- LITALICO仕事ナビ:ヘルプマークとは?もらい方や入手方法、配布場所、活用事例を解説 – LITALICO仕事ナビ

- LITALICOワークス:ヘルプマークとは?対象者・入手方法や配布場所について解説 – LITALICOワークス

- なかまぁる:見えない症状 混乱だらけの外出 それでも、ヘルプカードとともに – なかまぁる